目录

crm的种类有哪些?别再用错误的分类困住增长引擎

市面上关于crm的种类有哪些的讨论大多停留在功能表象,真正决定成败的是背后支撑的管理逻辑。本文揭示传统CRM分类如何制造内耗,并提出以‘系统适应人’为核心的范式革命,重新定义企业增长基础设施。

用户关注问题

为什么说传统的CRM分类方式已经失效?

市面上常见的分类真的还能指导今天的决策吗?

传统分类如‘按行业’或‘按规模’划分CRM,本质是基于静态特征的归类,忽视了企业最核心的动态需求——快速响应变化。这类分类鼓励企业寻找‘匹配现有模式’的工具,而非构建‘支持持续进化’的能力。当市场环境、客户结构或内部策略发生变化时,预设模式立即过时,导致系统与业务脱节。真正的区分标准应是底层范式:是坚持‘人适应系统’的控制逻辑,还是拥抱‘系统适应人’的演化逻辑。

零代码真的能让业务人员自己搞定系统搭建吗?

非技术人员真的能胜任这种工作?会不会变成新的负担?

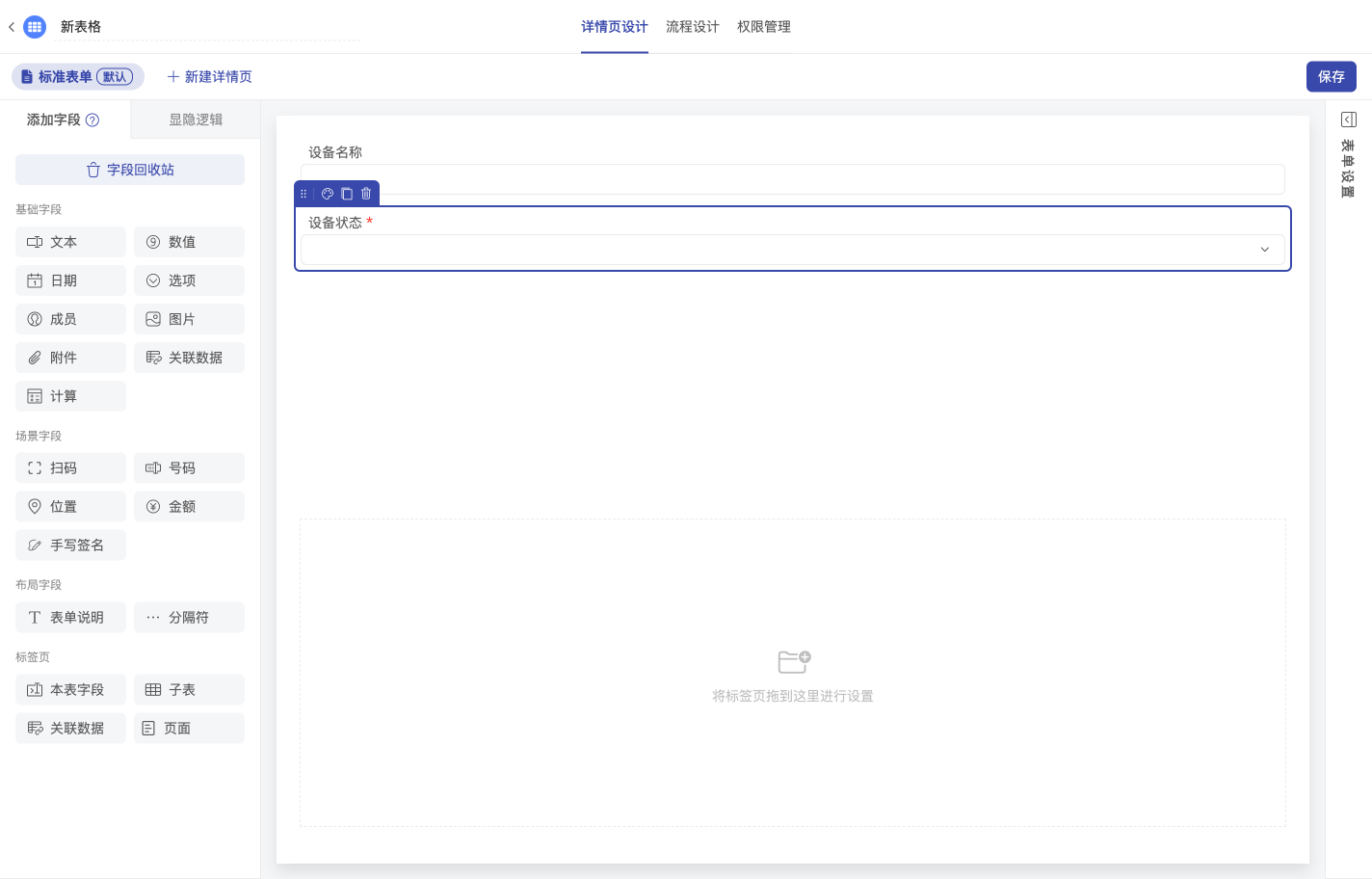

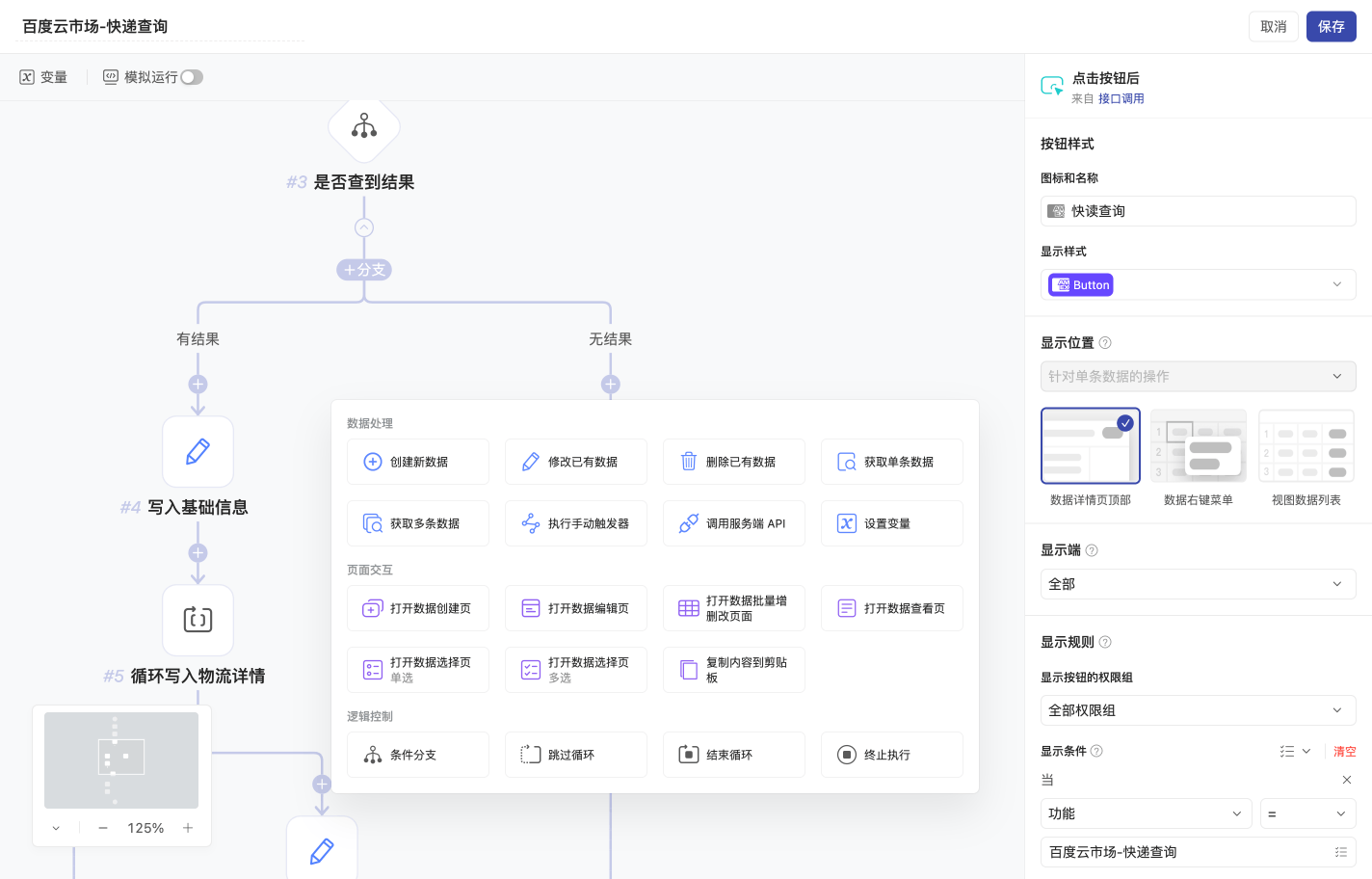

关键在于平台的设计哲学。如果零代码只是把开发界面图形化,但逻辑仍由技术思维主导,那确实会制造新门槛。但真正的业务友好型平台,会用自然语言字段、拖拽式流程图和场景化模板,让使用者像搭积木一样组合功能。更重要的是,它允许从小处着手——一个销售组长可以先为自己团队优化客户跟进表,见效后再逐步扩展。这不是要求人人变成程序员,而是赋予他们改进工作的基本工具权。

切换到新范式需要多长时间才能看到效果?

这种转型听起来很理想,但实际落地周期会不会太长?

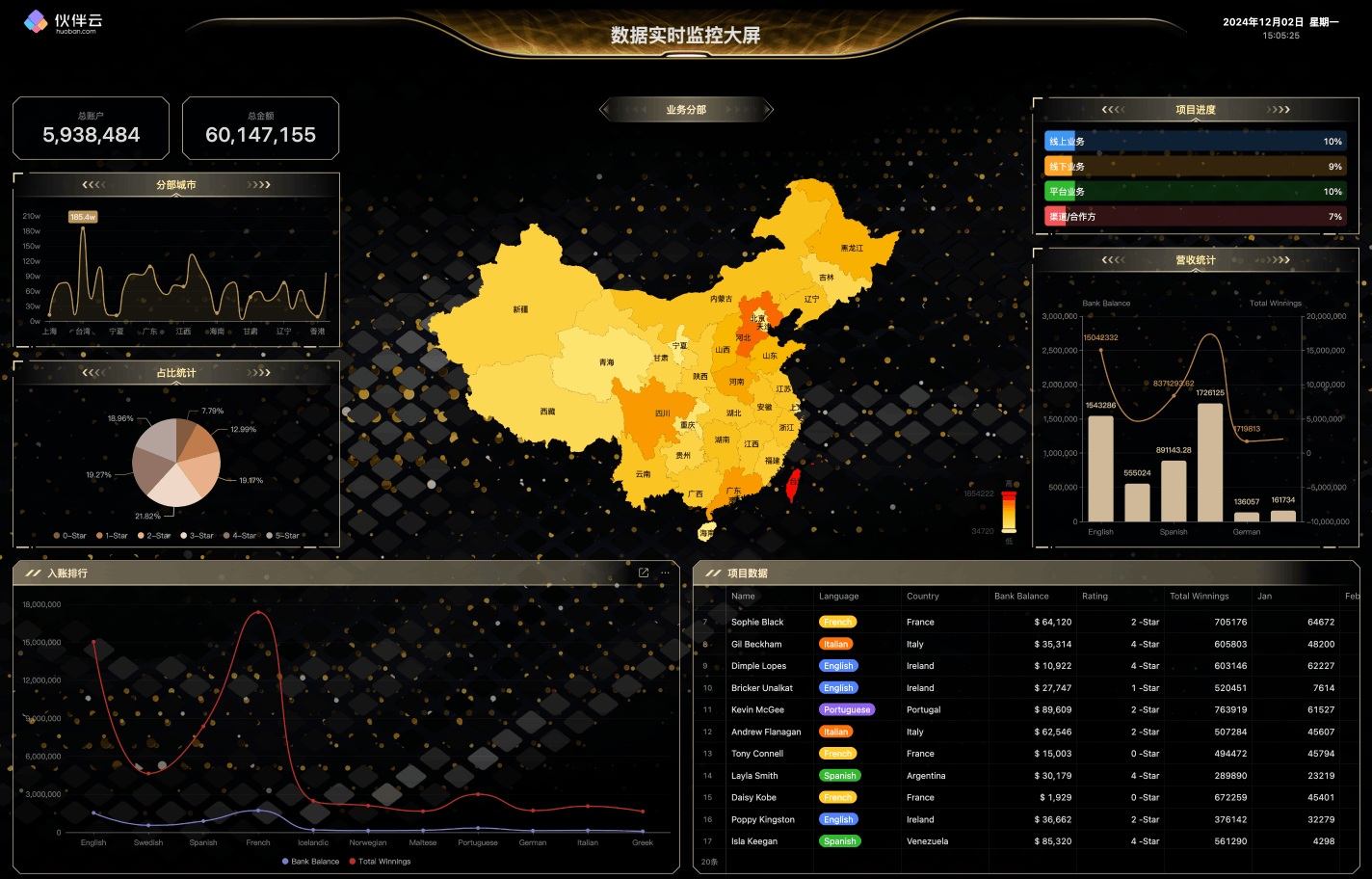

效果显现的速度取决于启动方式。若追求全面替换旧系统,必然陷入漫长项目周期。但正确路径是‘以战养战’:选择一个高痛点、小范围的具体场景(如大客户续约跟踪),在一周内完成新方案上线并立即投入使用。通过快速获得正反馈,积累信心与方法论,再逐步复制到其他环节。许多团队在首个试点场景中就能实现数据完整率提升50%以上,这种可见成果才是持续变革的动力源。

免责申明:本文内容通过 AI 工具匹配关键字智能整合而成,仅供参考,伙伴云不对内容的真实、准确、完整作任何形式的承诺。如有任何问题或意见,您可以通过联系 12345@huoban.com 进行反馈,伙伴云收到您的反馈后将及时处理并反馈。

热门场景应用