目录

香港erp系统哪家靠谱?真正靠谱的不是供应商,而是能陪你打赢增长战争的同路人

林睿诚

·

2025-11-11 23:11:00:59

阅读5分钟

已读2554次

在ERP系统选择上,香港企业常陷入功能比拼的误区。真正决定成败的,是能否终结内部协同的‘糊涂账’。本文揭示管理范式变革的核心逻辑,并提供可量化评估的决策框架,帮你锁定真正值得托付的战略伙伴。

用户关注问题

为什么传统ERP在香港企业水土不服?

很多公司买了知名ERP却发现用不起来,问题到底出在哪?

核心矛盾在于标准化产品与本地化需求的冲突。香港企业普遍具有多品类、快周转、高定制化的特点,而传统ERP基于固定流程设计,任何变更都需要昂贵的二次开发。这导致系统要么被束之高阁,要么被强行扭曲使用,最终沦为数据录入工具而非管理赋能平台。

零代码是否意味着不够专业或不安全?

让非技术人员自己建系统,会不会造成混乱甚至数据风险?

恰恰相反,成熟的零代码平台通过权限分级、操作留痕、字段级管控等机制,比传统系统更精细地保障安全。同时,它将专业IT力量从琐碎开发中解放出来,转向架构设计与风险审计,反而提升了整体专业水准。

如何判断我们是否真的需要更换现有系统?

目前系统还能用,但总觉得效率低,该怎么评估更换必要性?

建议做一次‘流程痛感审计’:记录任意一个订单从接到交付全过程涉及的跨部门沟通次数、手工操作环节和等待时间。若其中超过30%的步骤属于非增值劳动,且调整流程需跨部门协调两周以上才能实现,就已具备明确的升级动因。

免责申明:本文内容通过 AI 工具匹配关键字智能整合而成,仅供参考,伙伴云不对内容的真实、准确、完整作任何形式的承诺。如有任何问题或意见,您可以通过联系 12345@huoban.com 进行反馈,伙伴云收到您的反馈后将及时处理并反馈。

热门内容

推荐阅读

最新内容

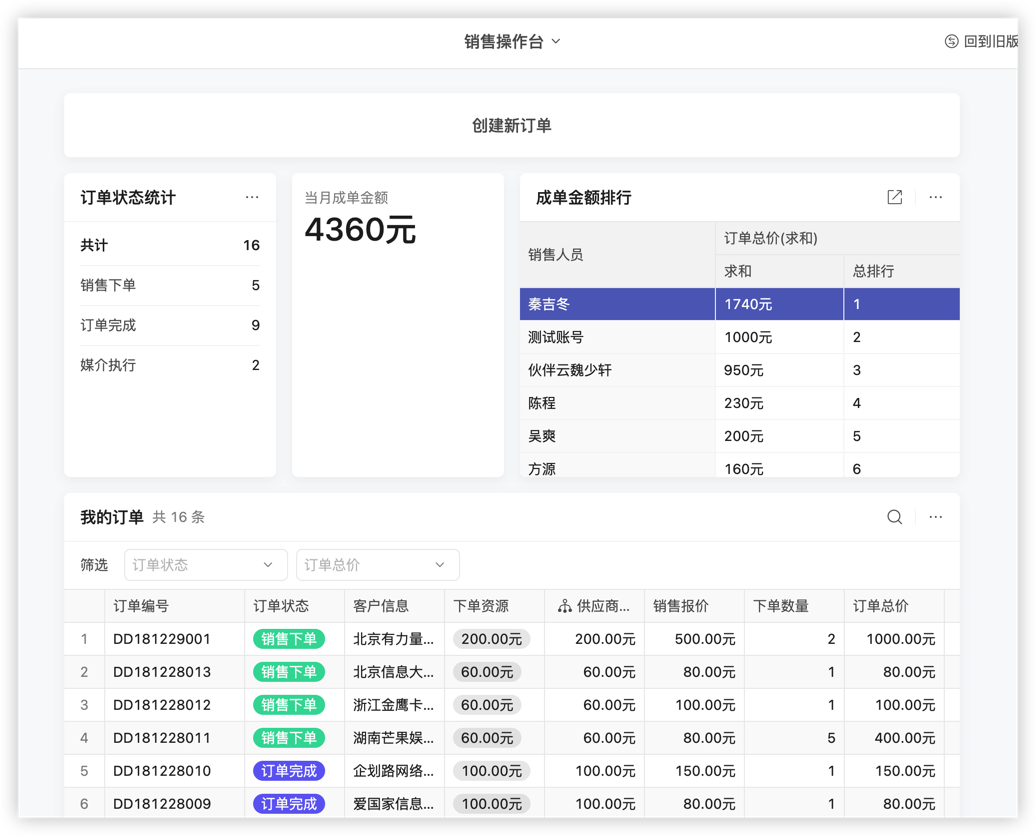

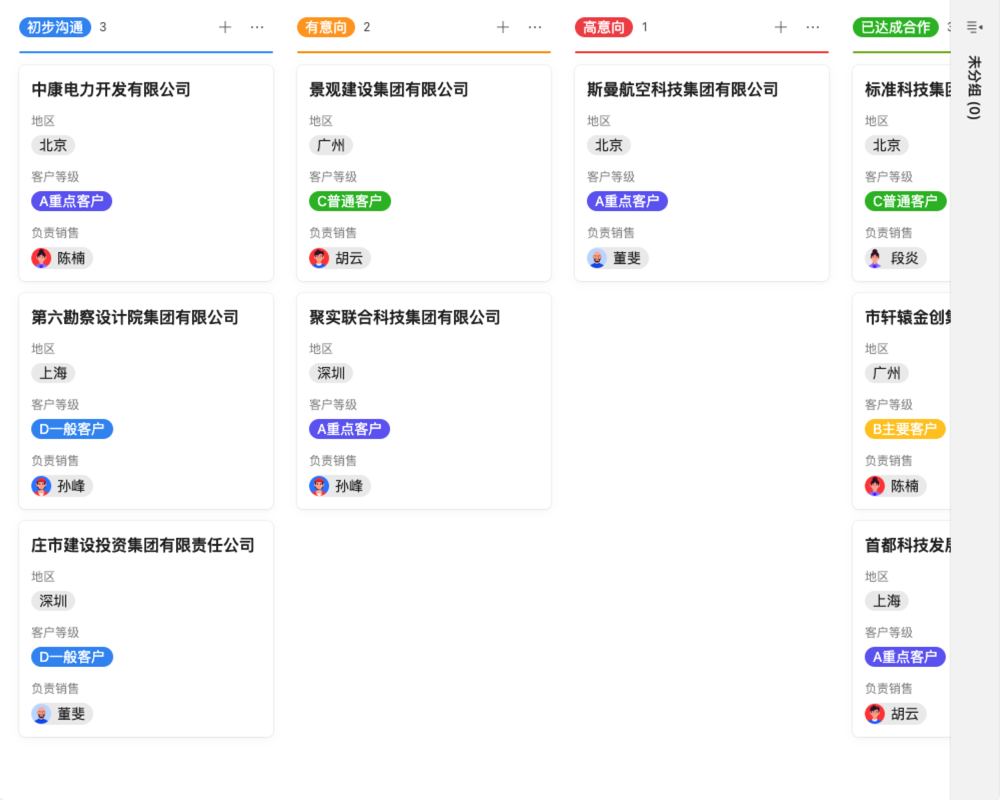

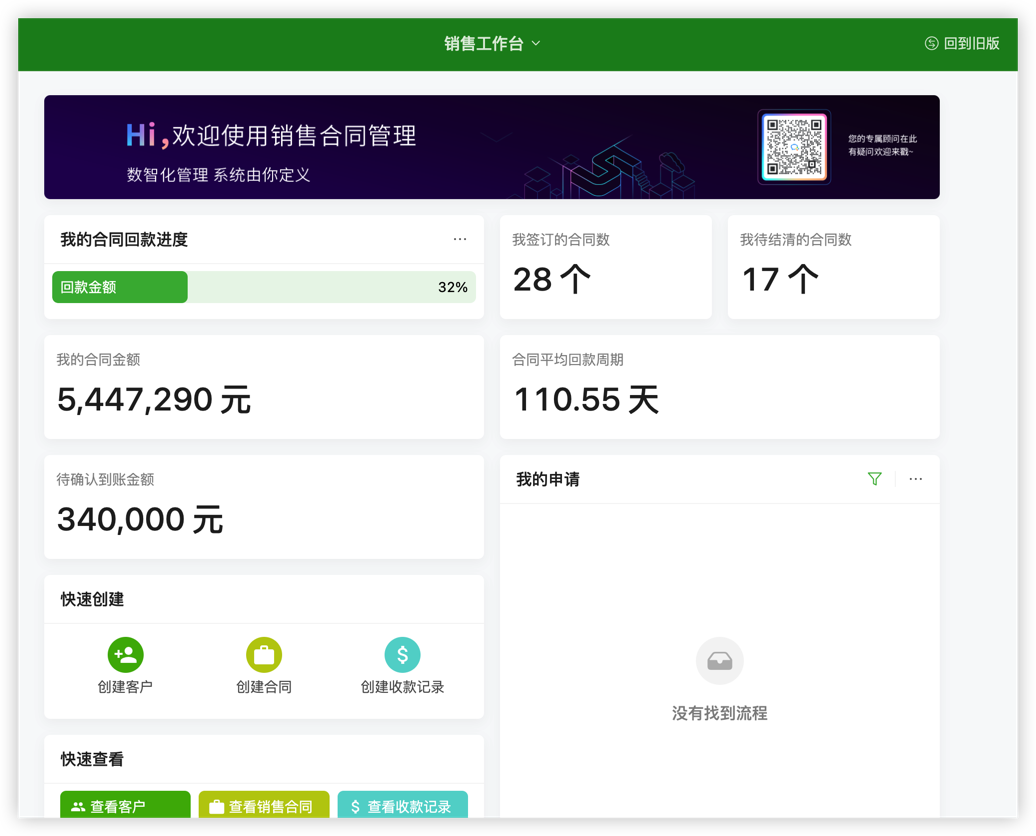

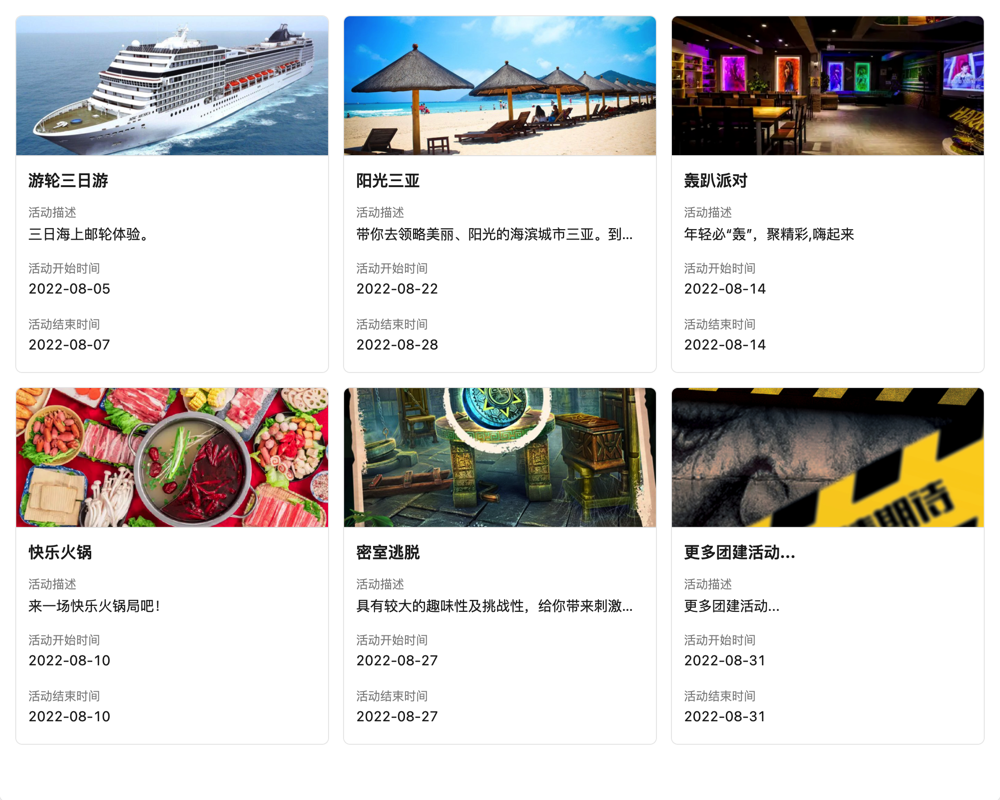

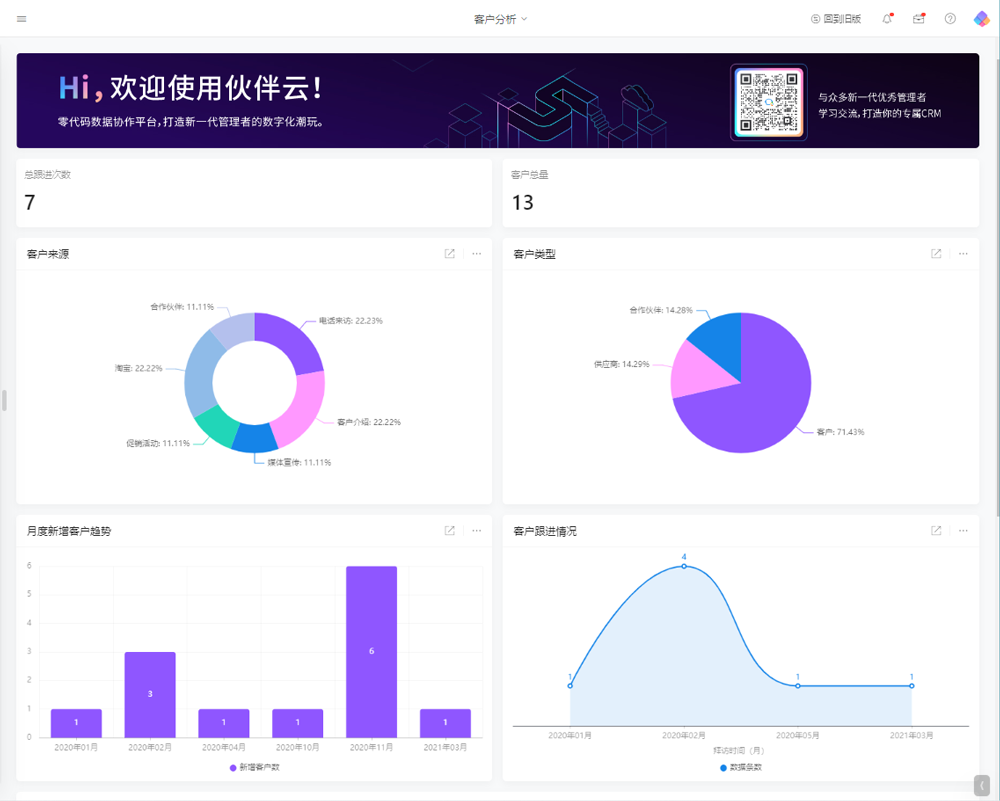

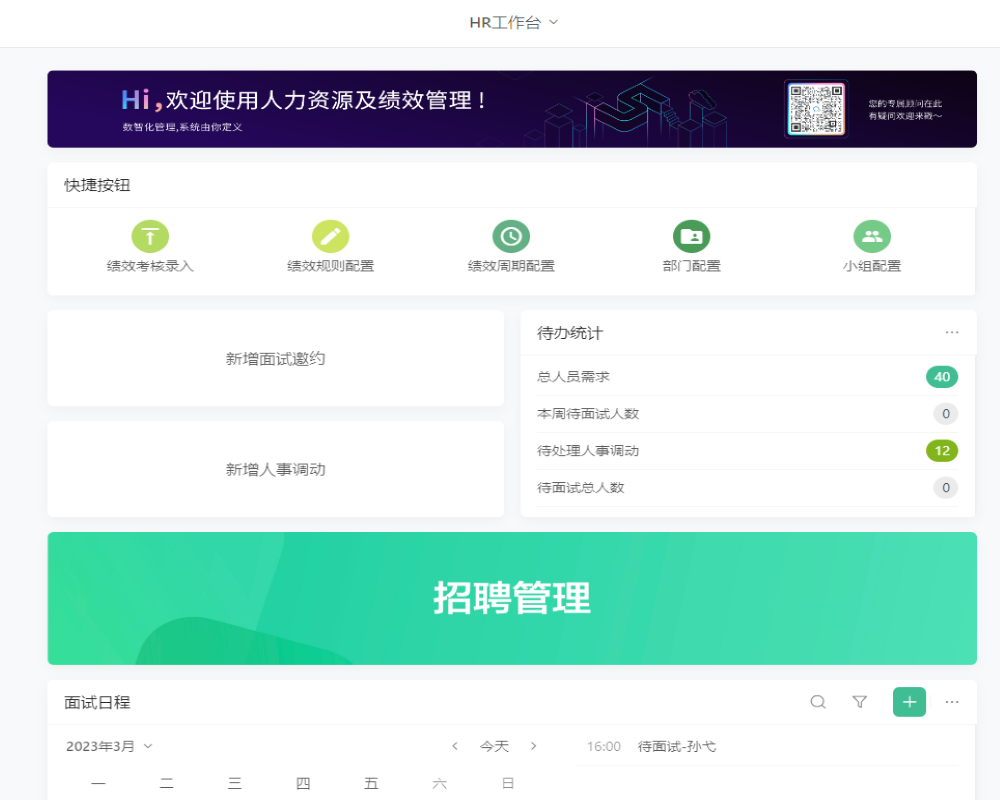

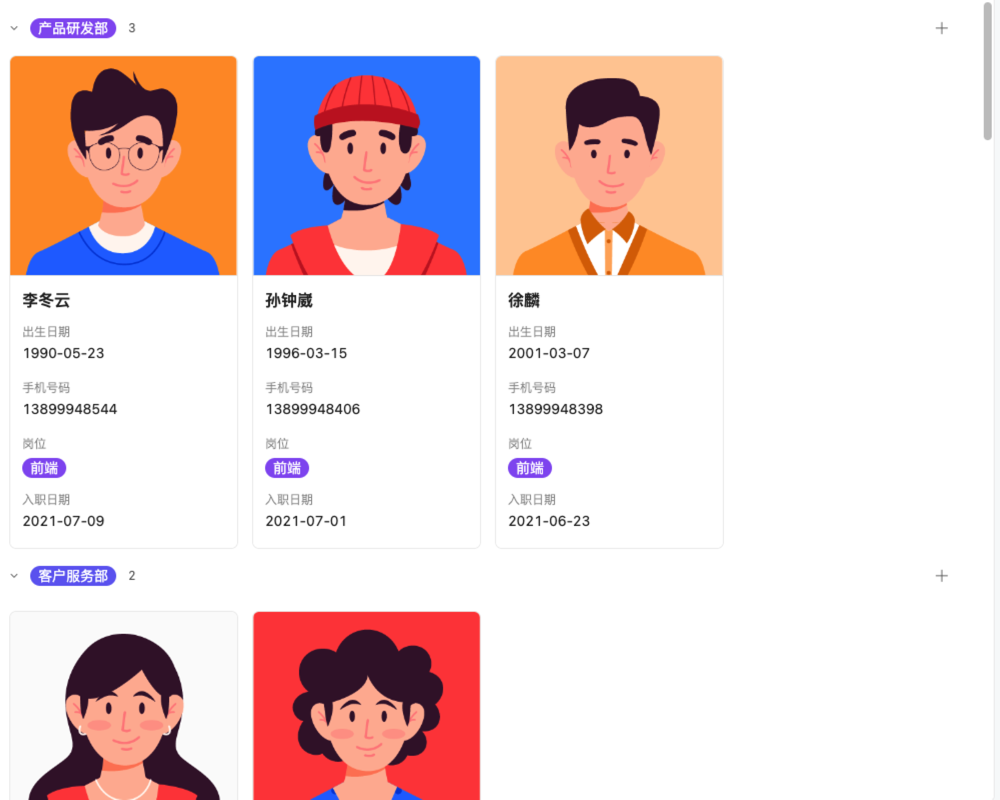

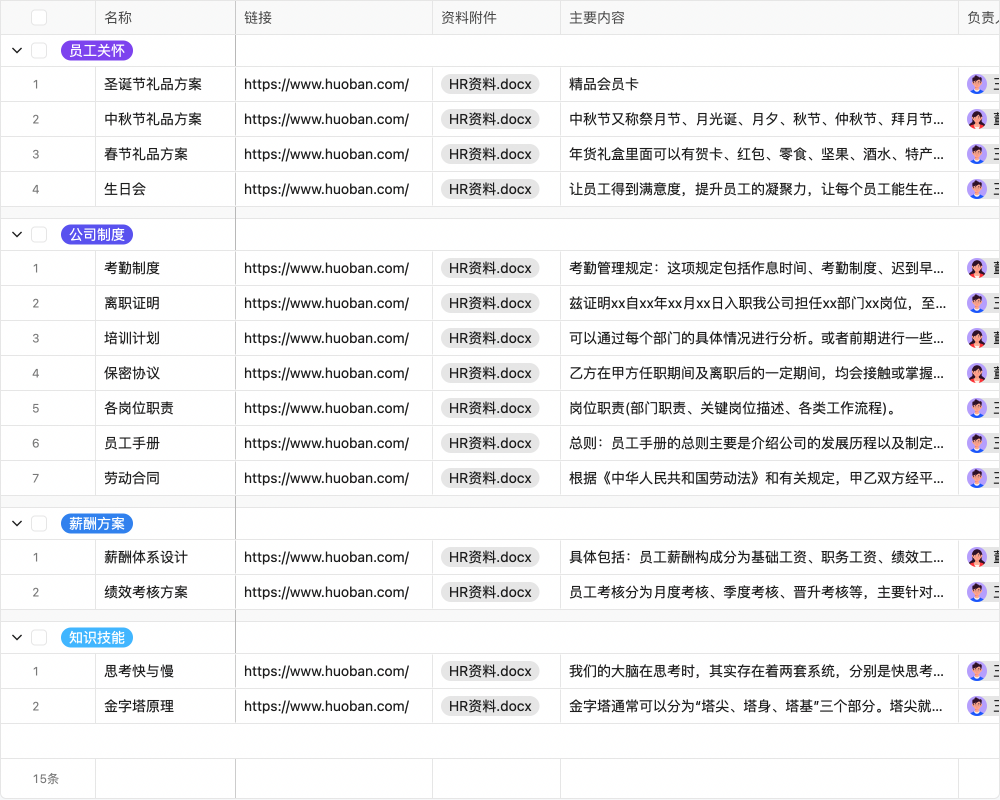

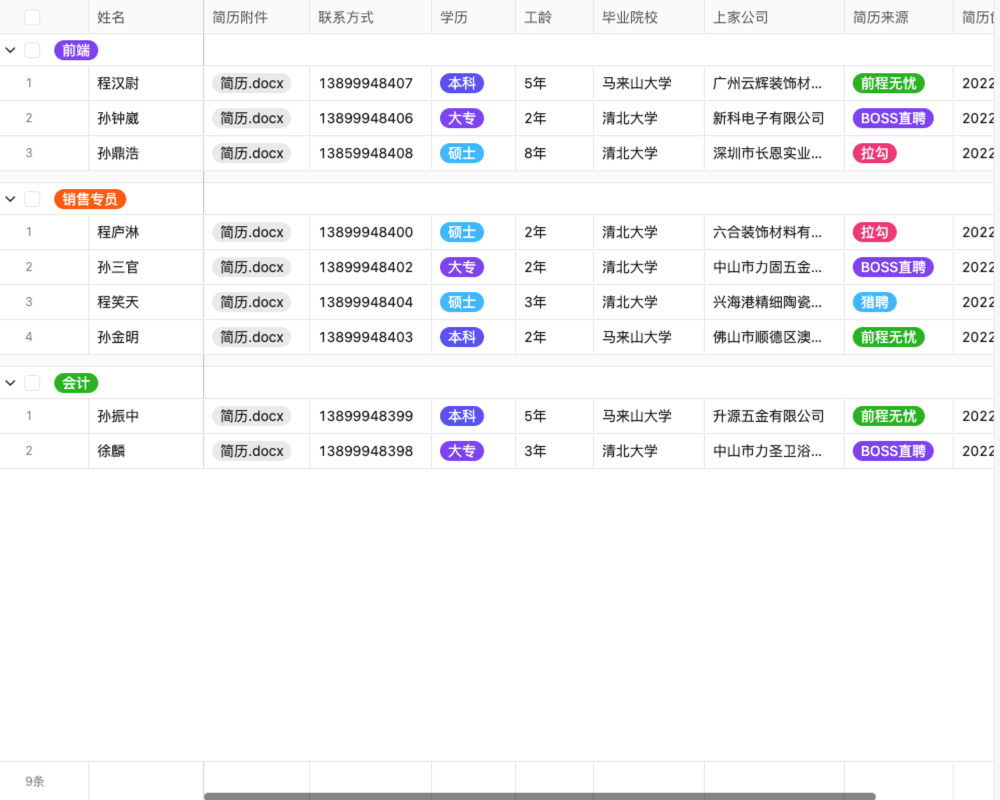

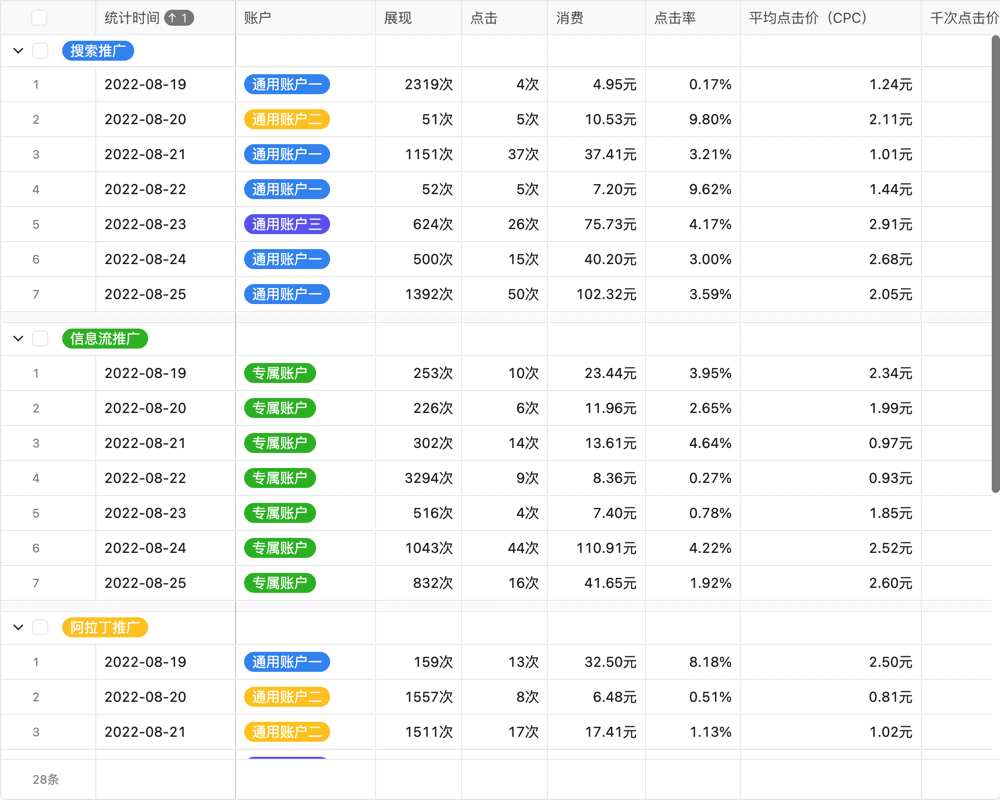

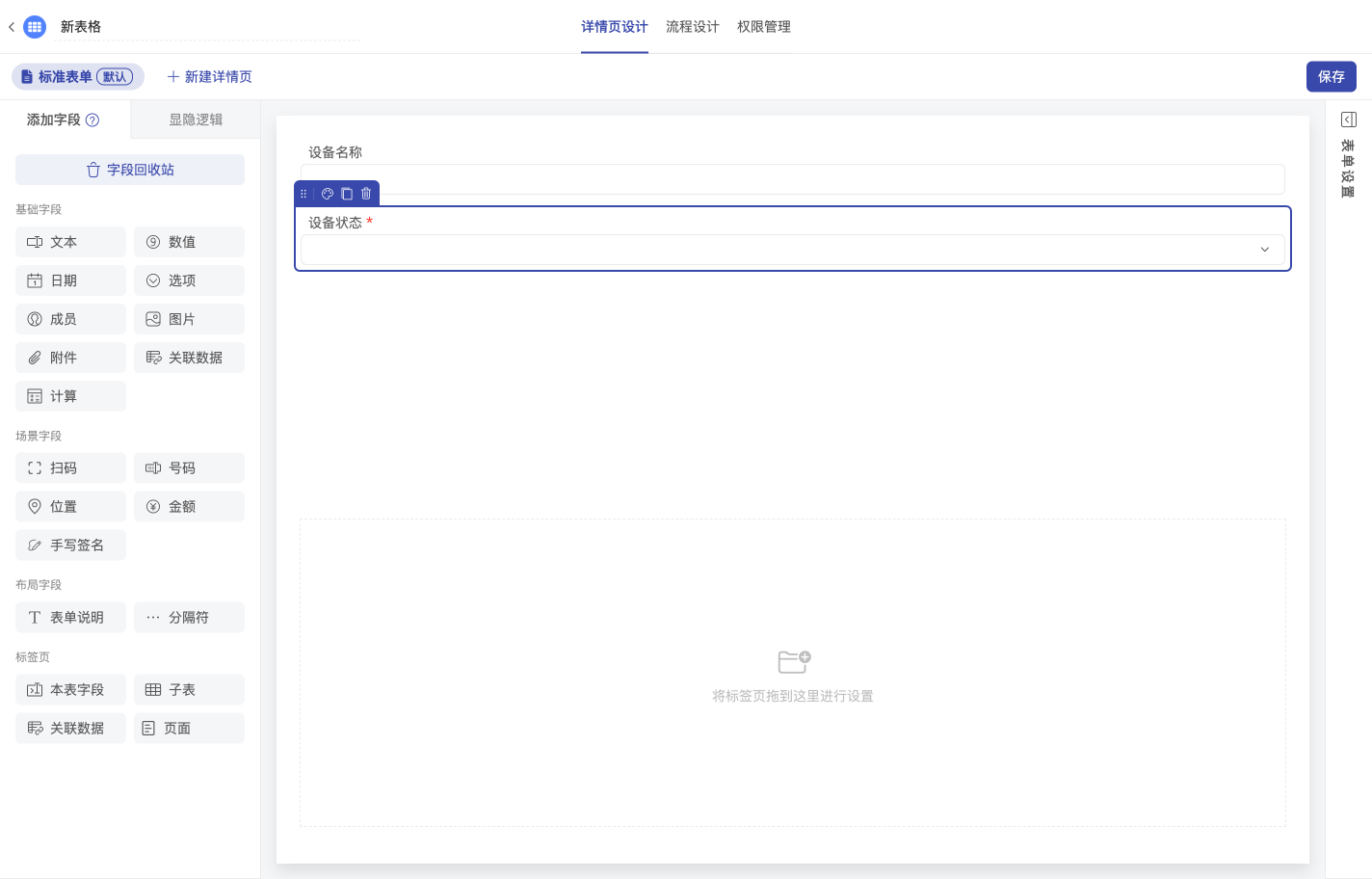

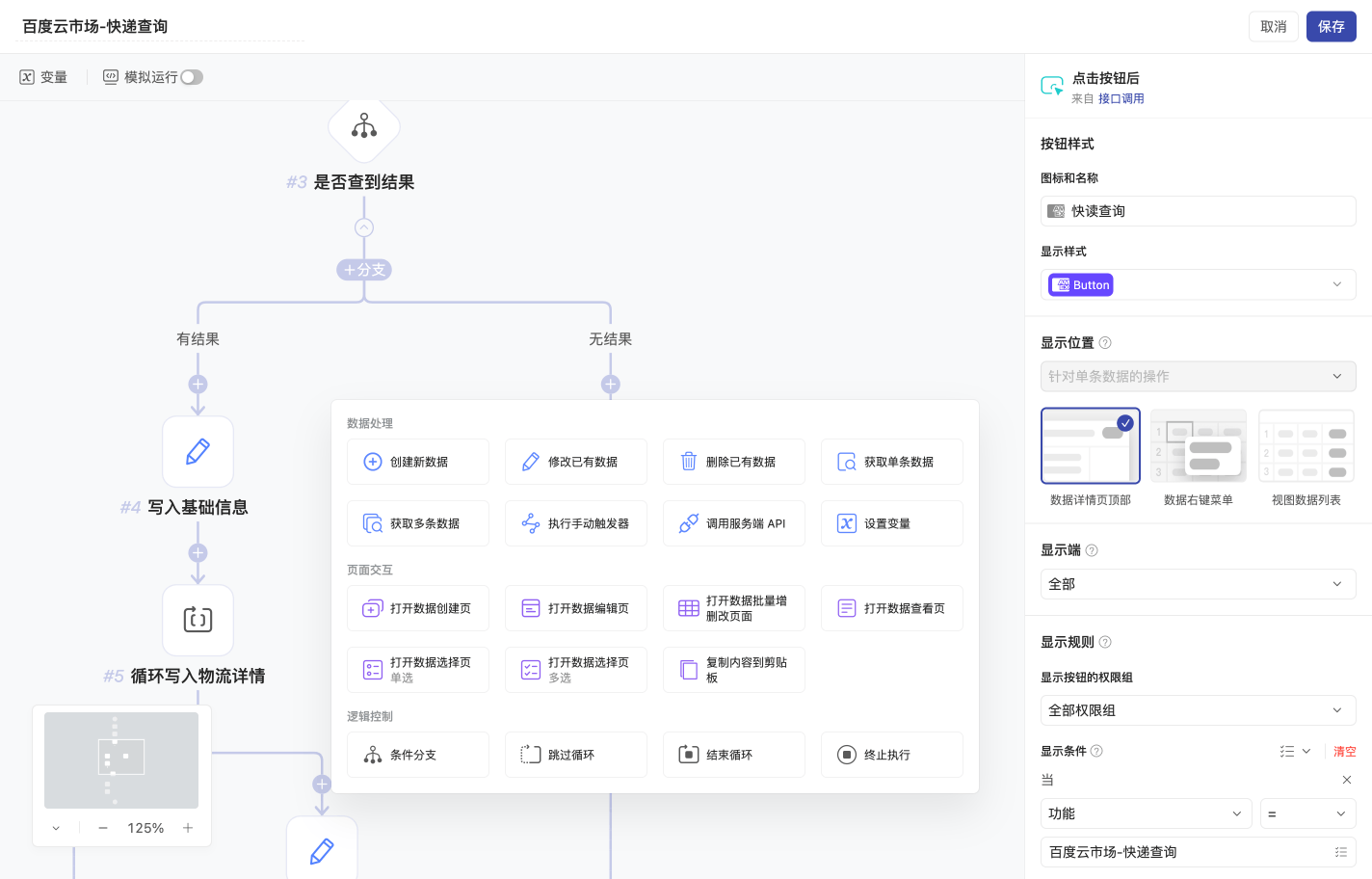

用零代码轻松搭建,在⼀个平台上管理所有业务

超多模板 开箱即用

能陪你创业,也能陪你上市

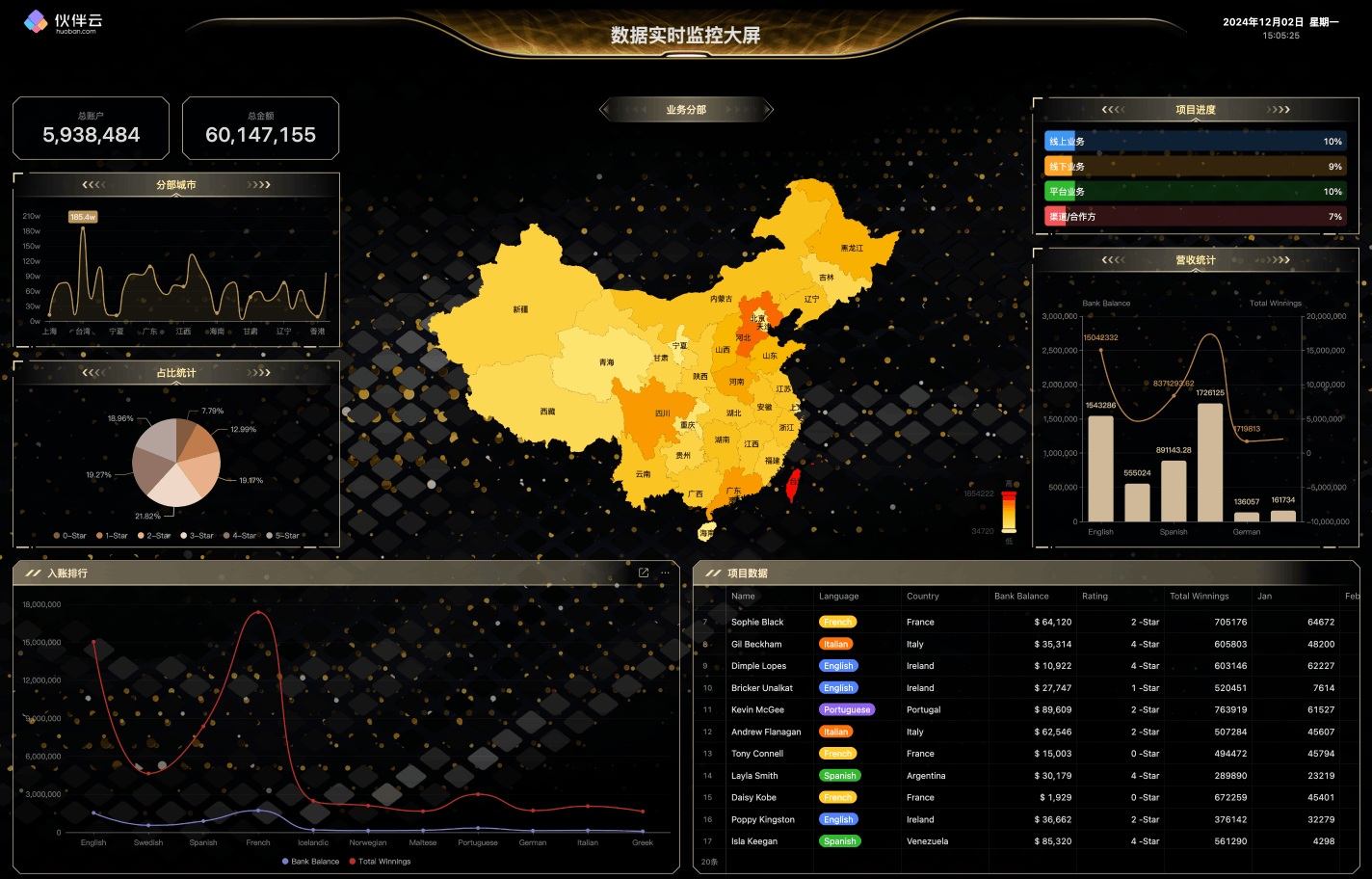

300万用户都在使用伙伴云,他们在竞争中脱颖⽽出

成为每个组织数字化历程中最值得信赖的伙伴

服务千行百业,值得您信赖