目录

ERP系统别名背后的真相:为什么你的企业还在为低效管理买单?

林睿诚

·

2025-11-12 02:04:00:05

阅读5分钟

已读2690次

当‘ERP系统别名’成为业务协同的代号,真正的问题不是系统缺失,而是管理范式落后。本文揭示企业内耗根源,提出以‘系统适应人’为核心的零代码革命,并给出可量化回报的转型路径。

用户关注问题

什么是‘ERP系统别名’?

这个说法听起来很陌生,它到底指什么?

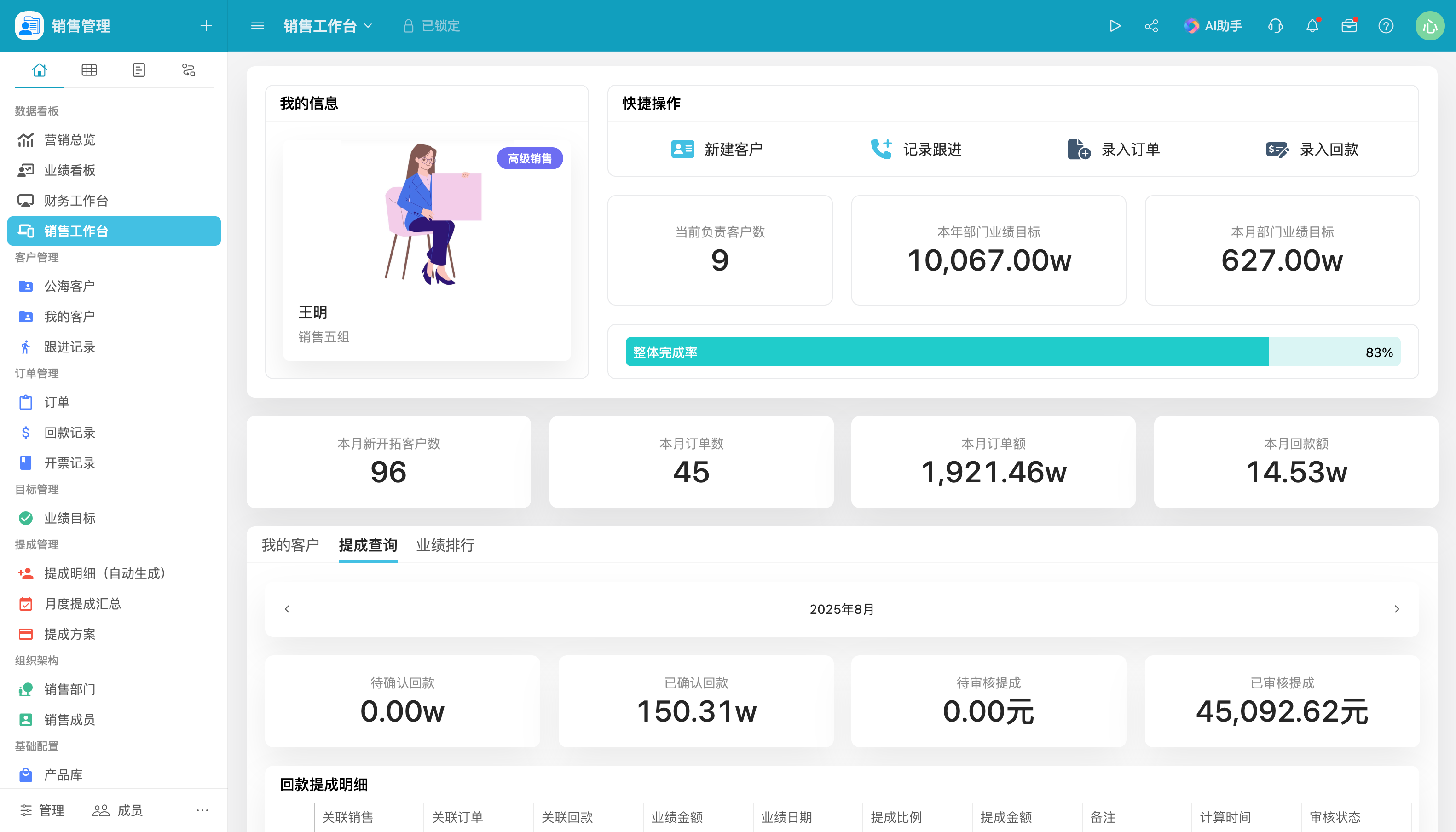

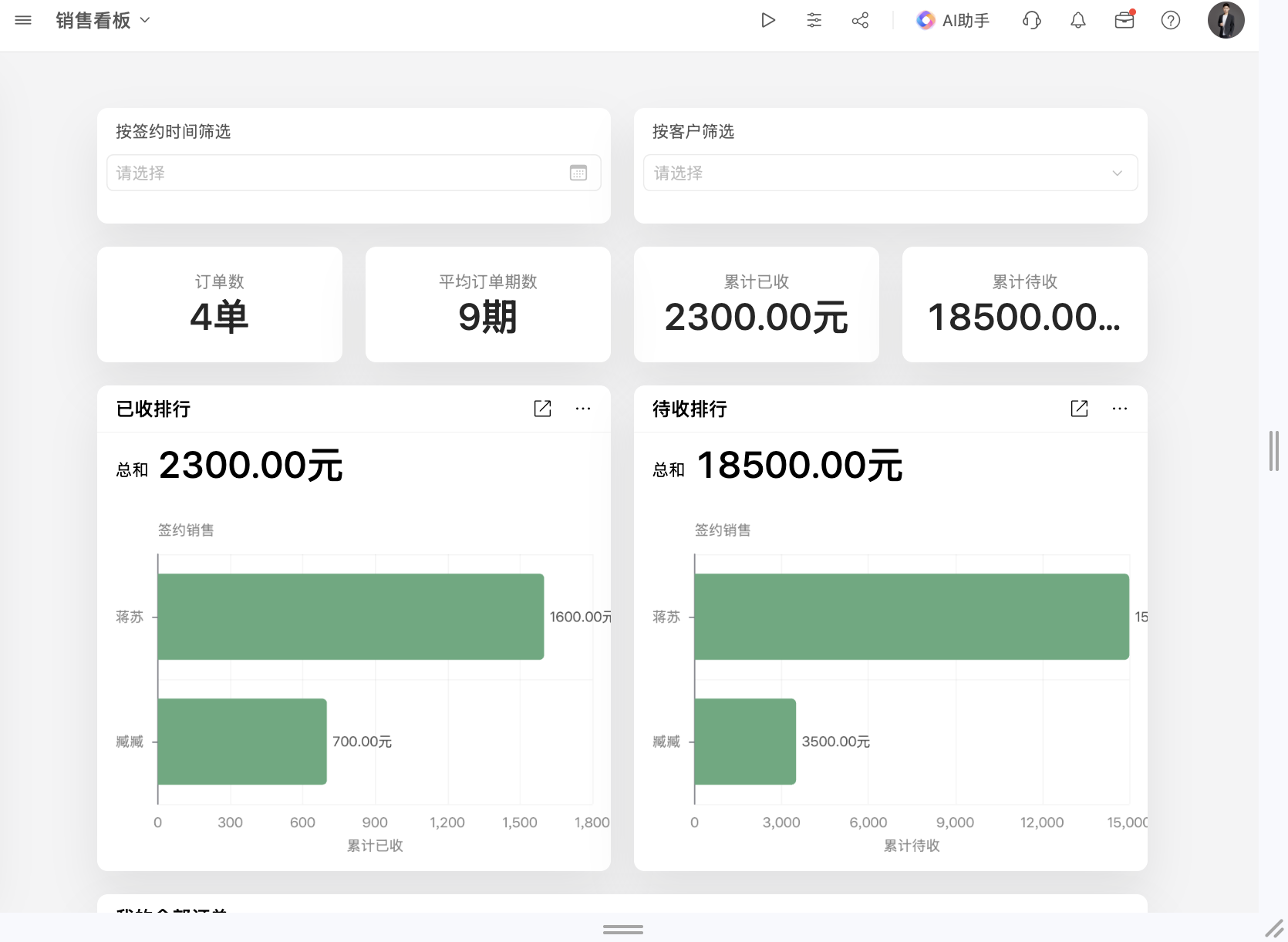

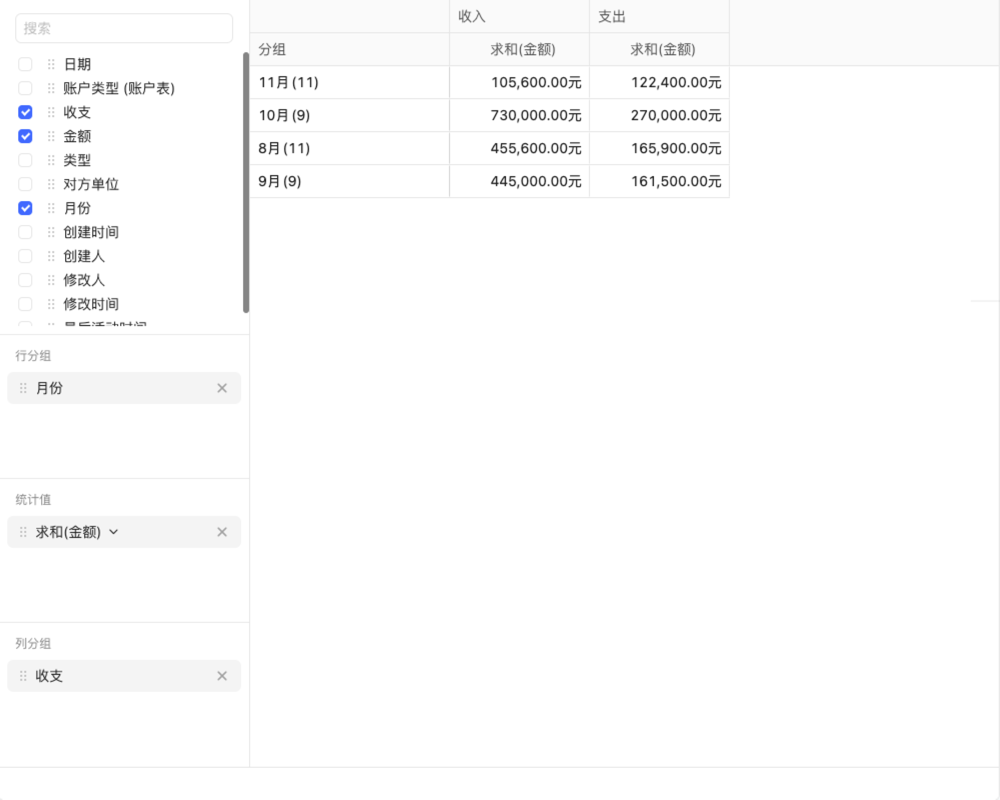

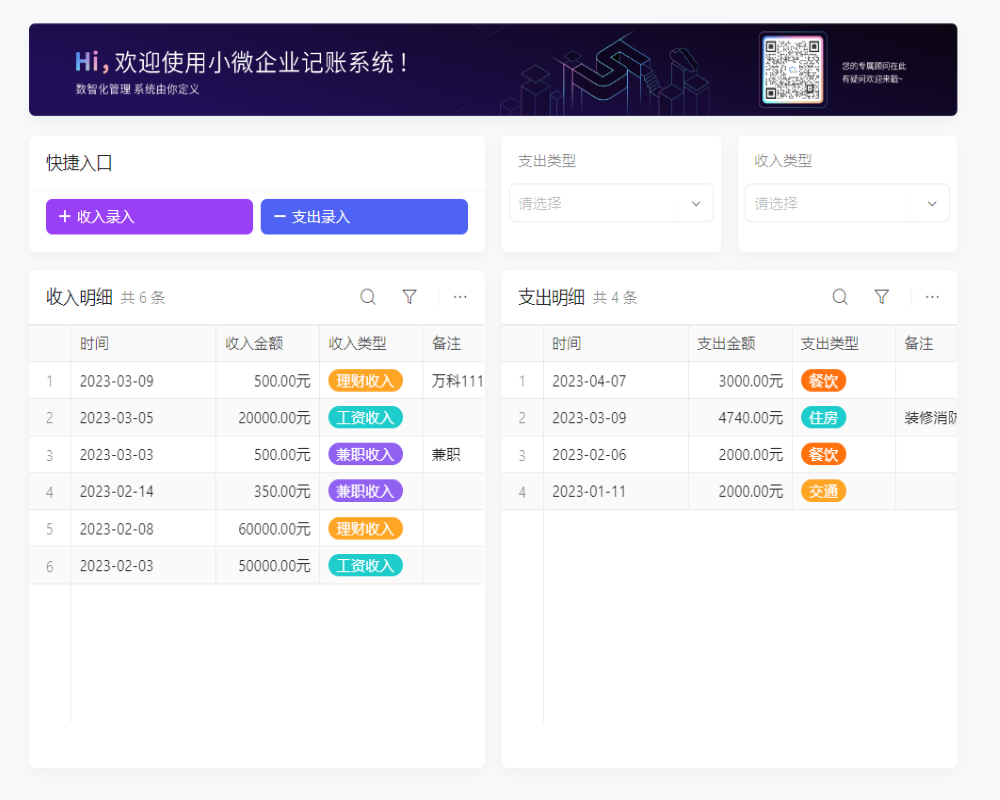

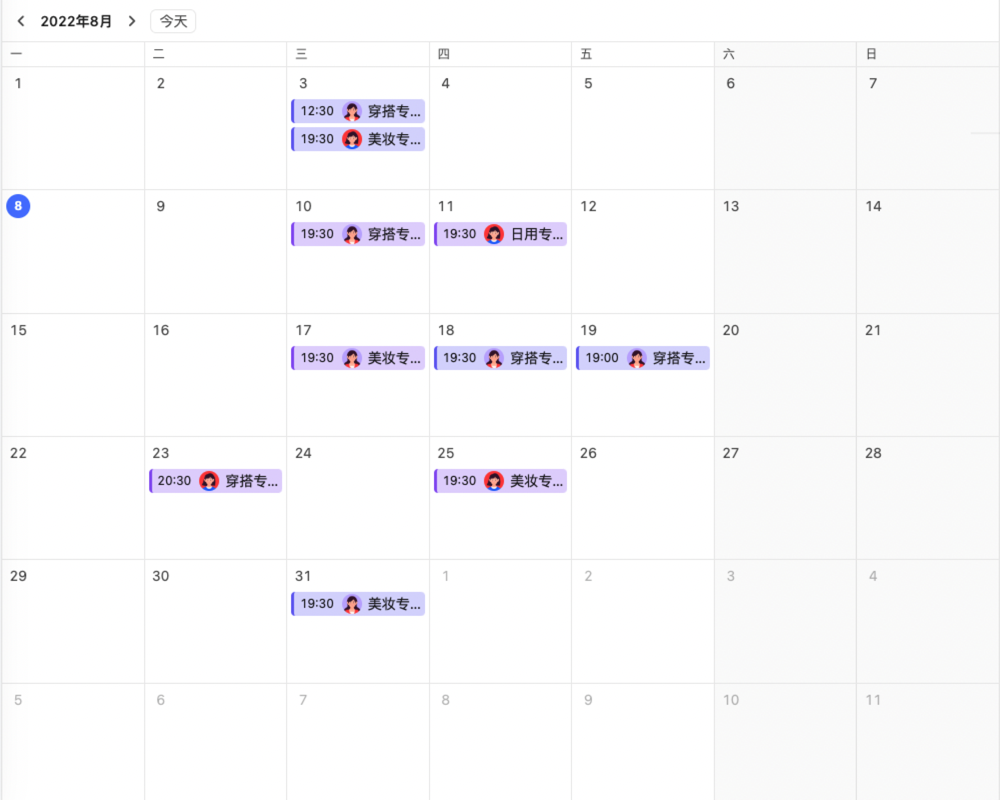

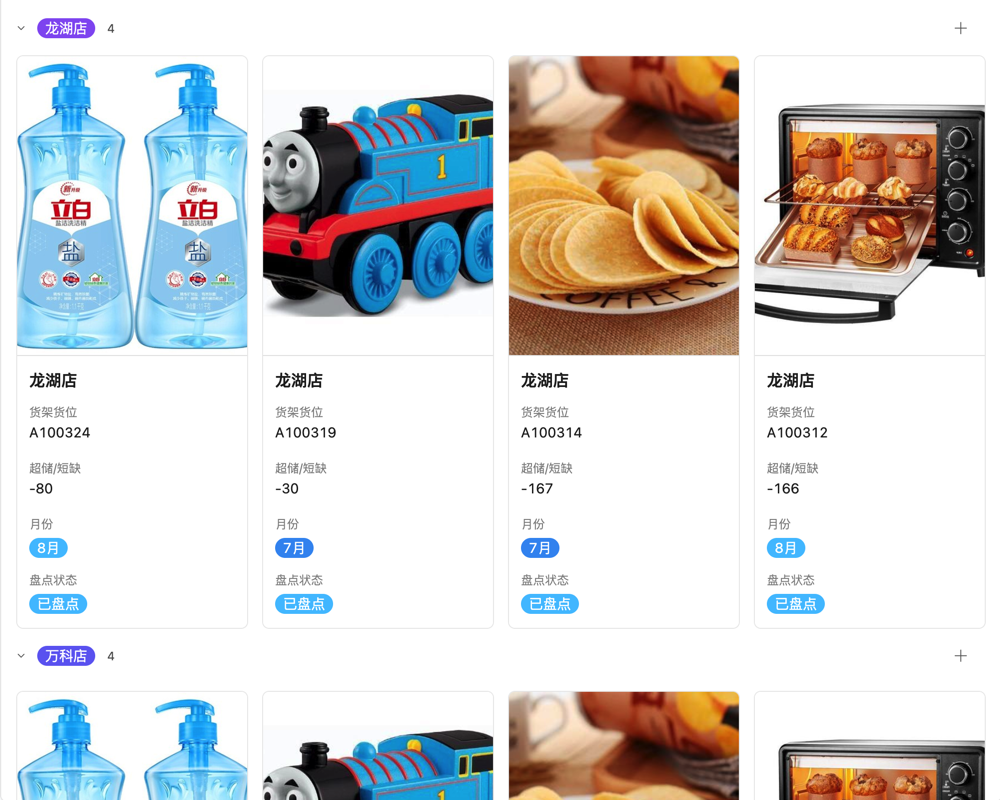

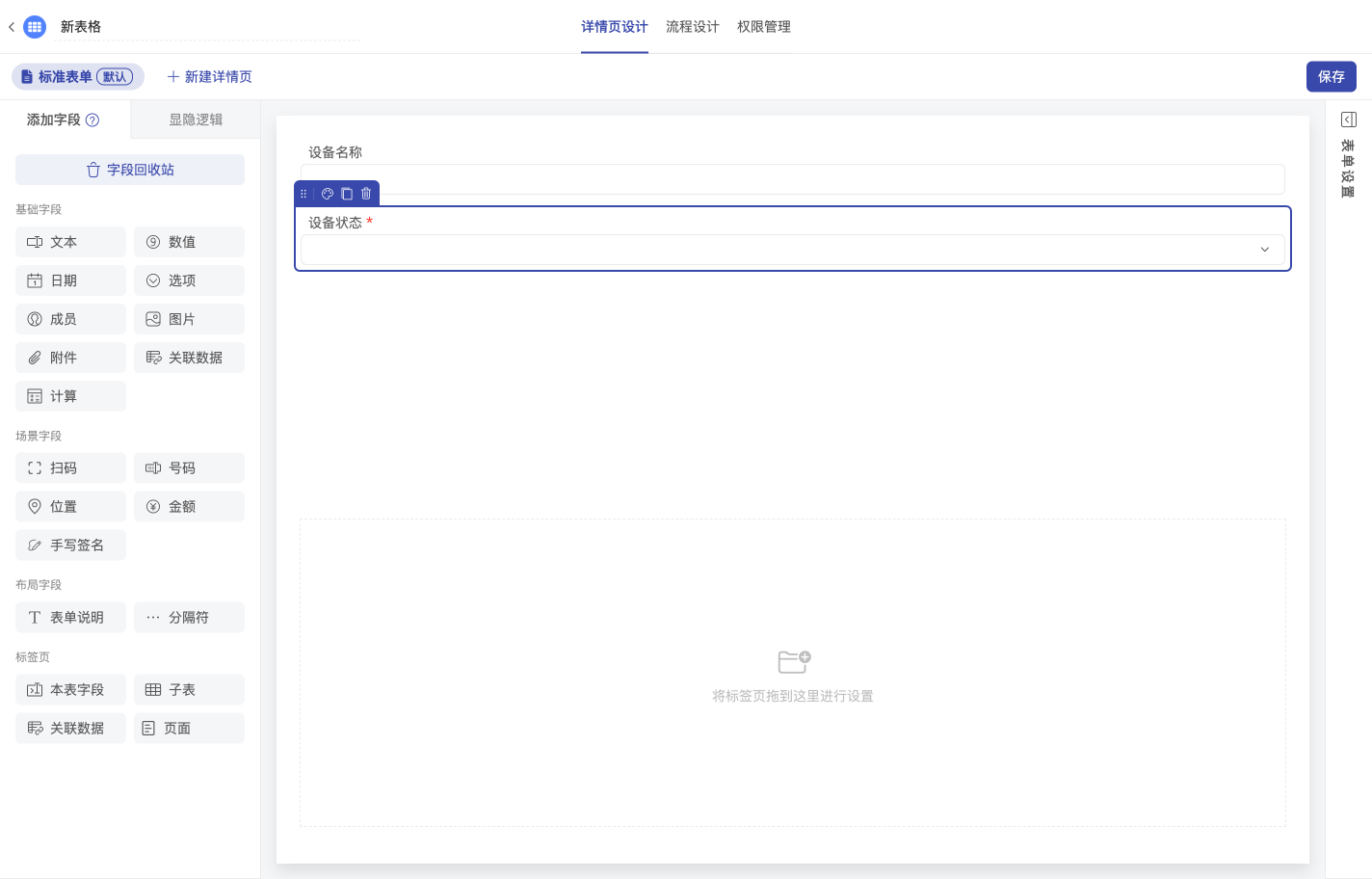

‘ERP系统别名’并非正式术语,而是企业在实践中对新型业务系统的隐喻性称呼。它特指那些不取代传统ERP,但通过零代码平台重建业务协同逻辑的系统形态。它们承担了ERP的核心职能——整合流程、统一数据、支撑决策,但运作方式截然不同:更灵活、更贴近业务、由使用者主导搭建。因此被称作ERP的‘别名’,象征着管理范式的进化。

零代码真的能让业务人员自己做系统吗?

非技术人员真的能胜任这种工作?会不会反而造成混乱?

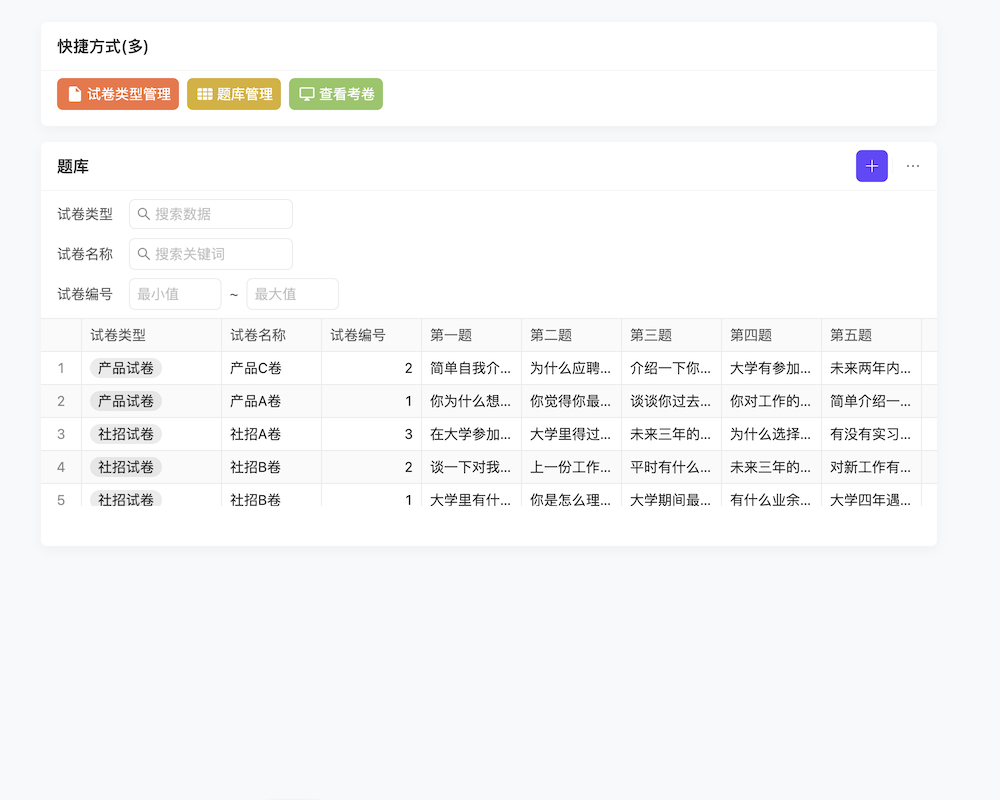

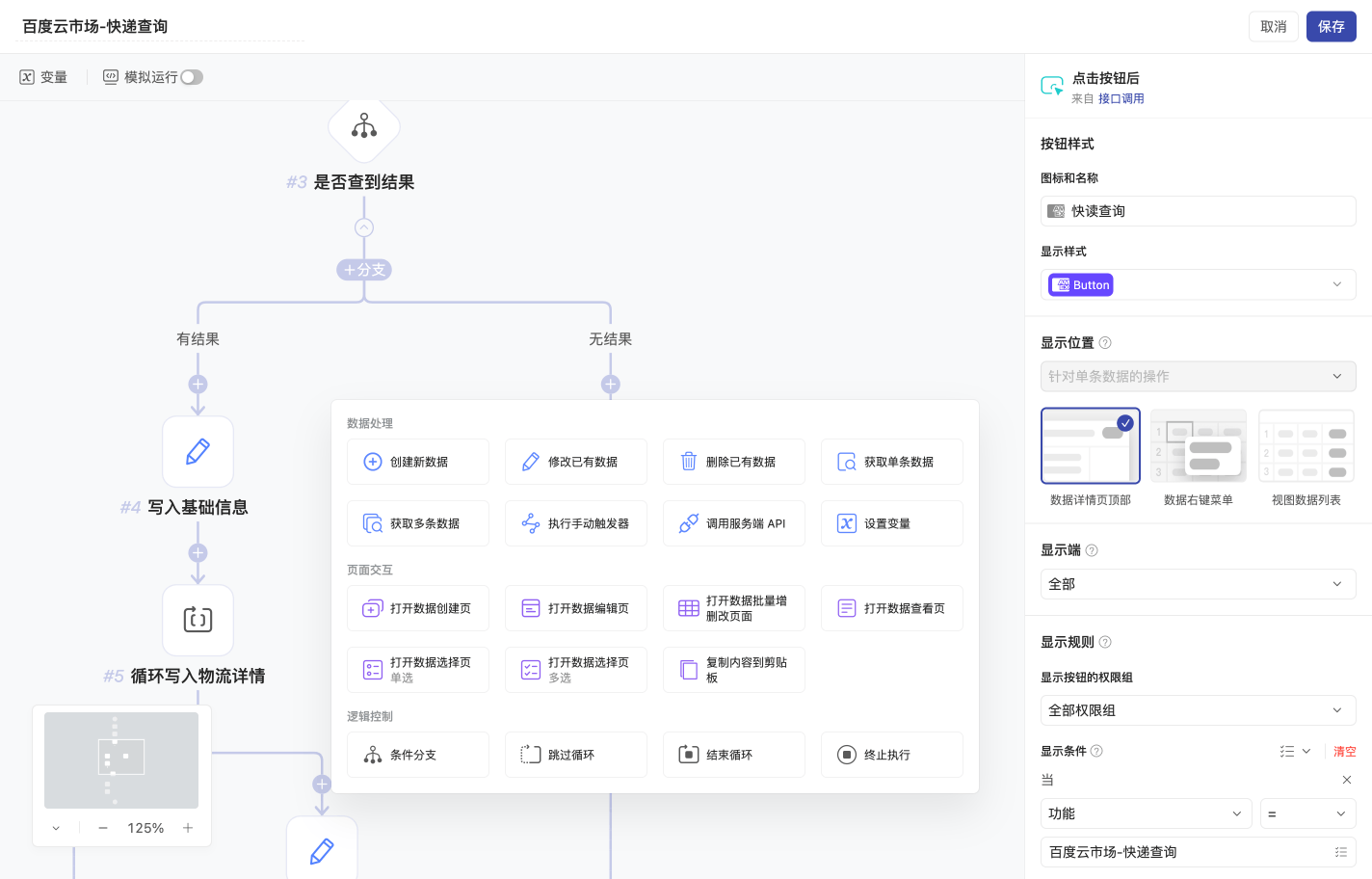

真正的零代码平台设计原则是‘业务语言即开发语言’。它提供可视化界面和逻辑组件(如表单、流程、规则、图表),业务人员只需像搭积木一样组合即可。例如,设置‘当合同金额超过50万时,自动触发法务审批’这样的规则,无需写代码,只需选择条件和动作。平台内置权限控制和版本管理,确保多人协作不混乱。实践表明,经过1-2天培训,80%以上的主管可独立构建中等复杂度应用。

这种模式和买个新ERP有什么区别?

为什么不直接换一套更先进的ERP系统?

传统ERP的本质是‘标准化产品’,要求企业改造自身去适配软件逻辑。而零代码平台是‘生成能力’,让你根据实际业务动态构建系统。ERP一旦上线,修改成本极高;而零代码应用可随时迭代。区别在于:一个是购买成品家具,一个是掌握木工技能——当你需求不断变化时,后者才能真正解决问题。

免责申明:本文内容通过 AI 工具匹配关键字智能整合而成,仅供参考,伙伴云不对内容的真实、准确、完整作任何形式的承诺。如有任何问题或意见,您可以通过联系 12345@huoban.com 进行反馈,伙伴云收到您的反馈后将及时处理并反馈。

热门内容

推荐阅读

最新内容

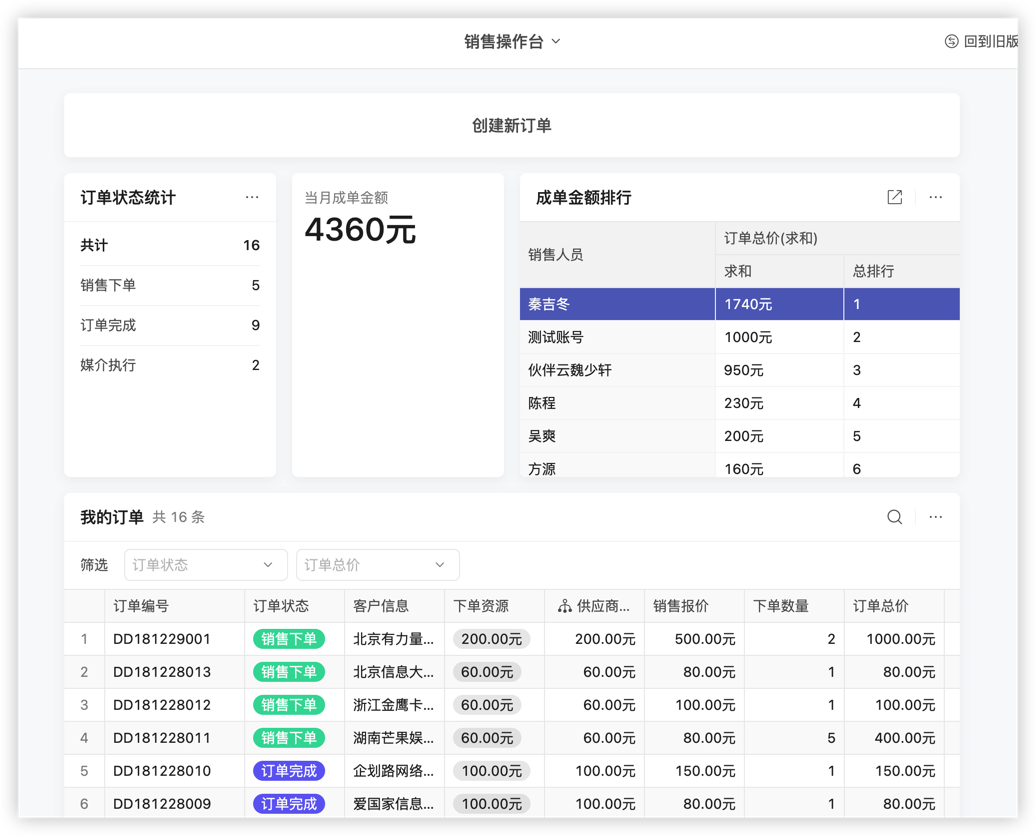

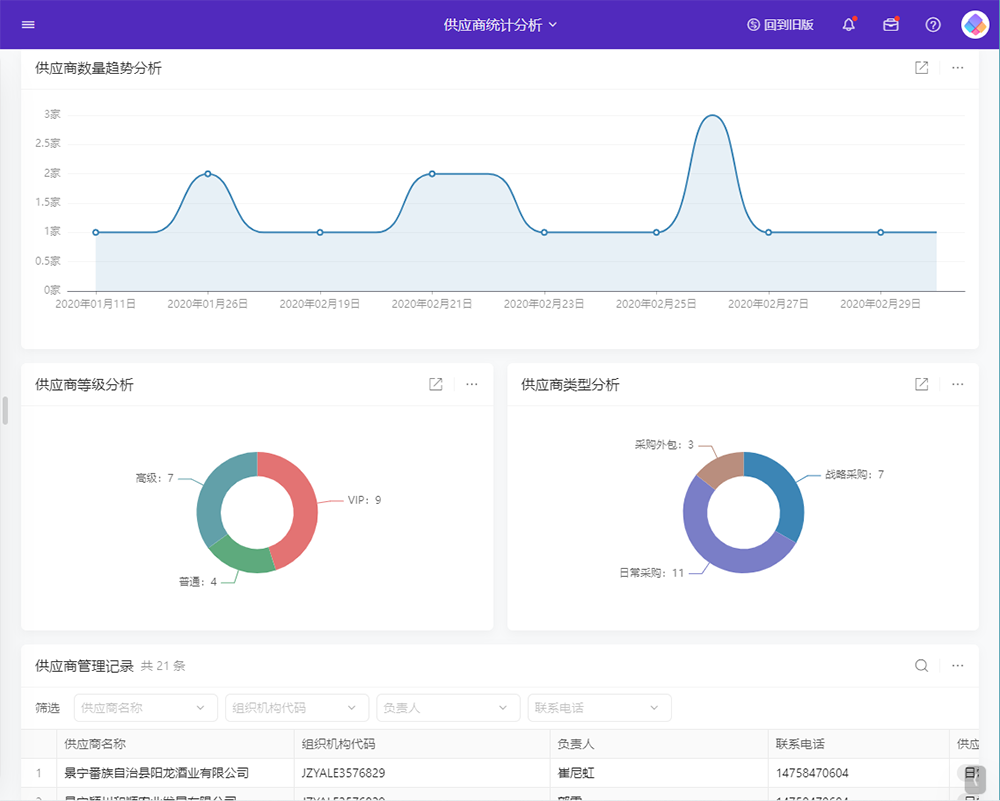

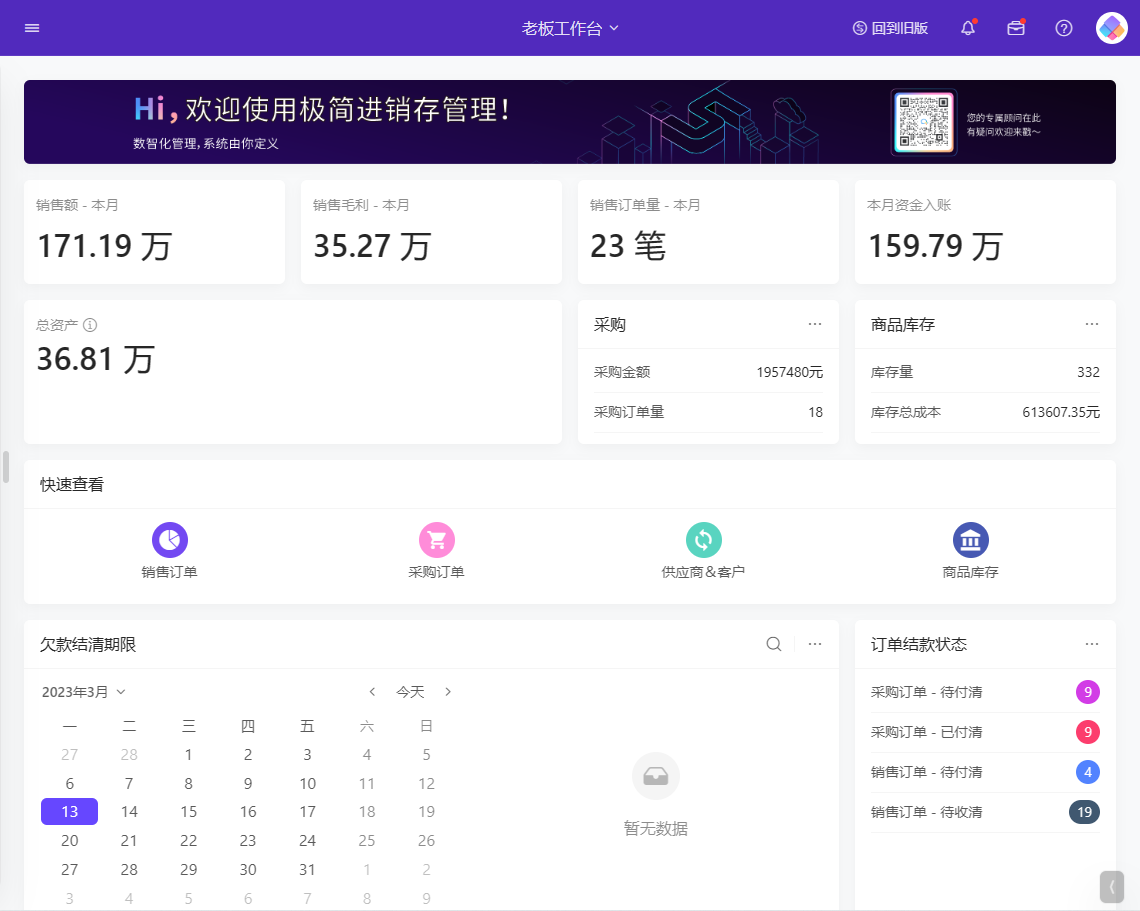

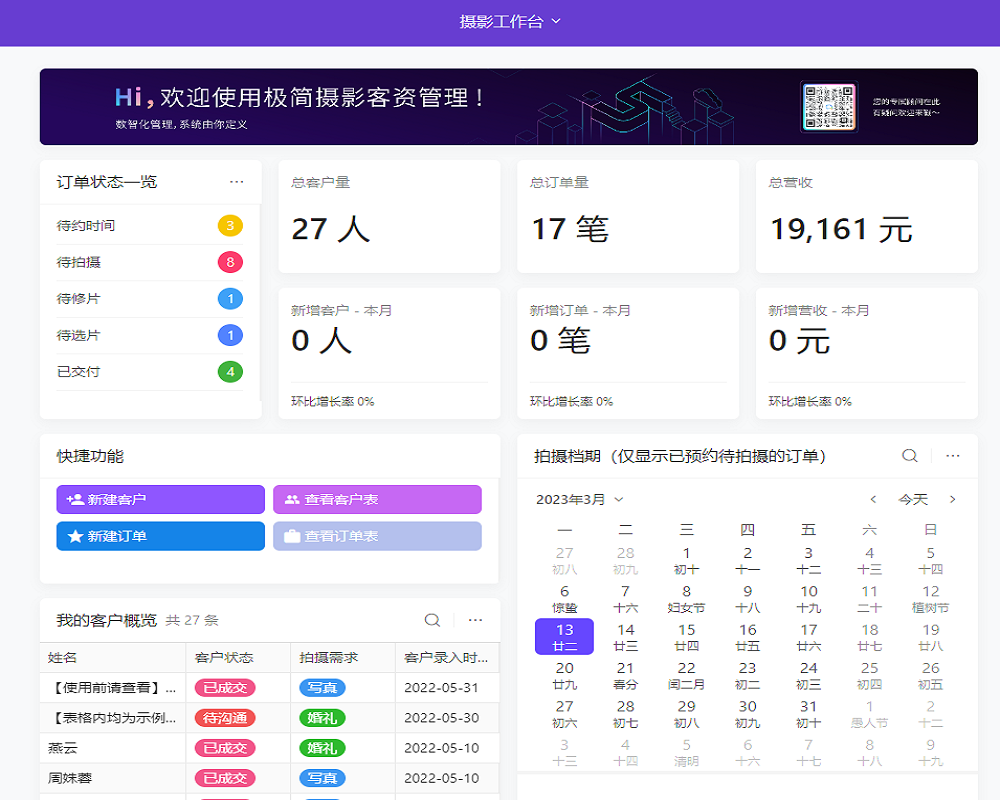

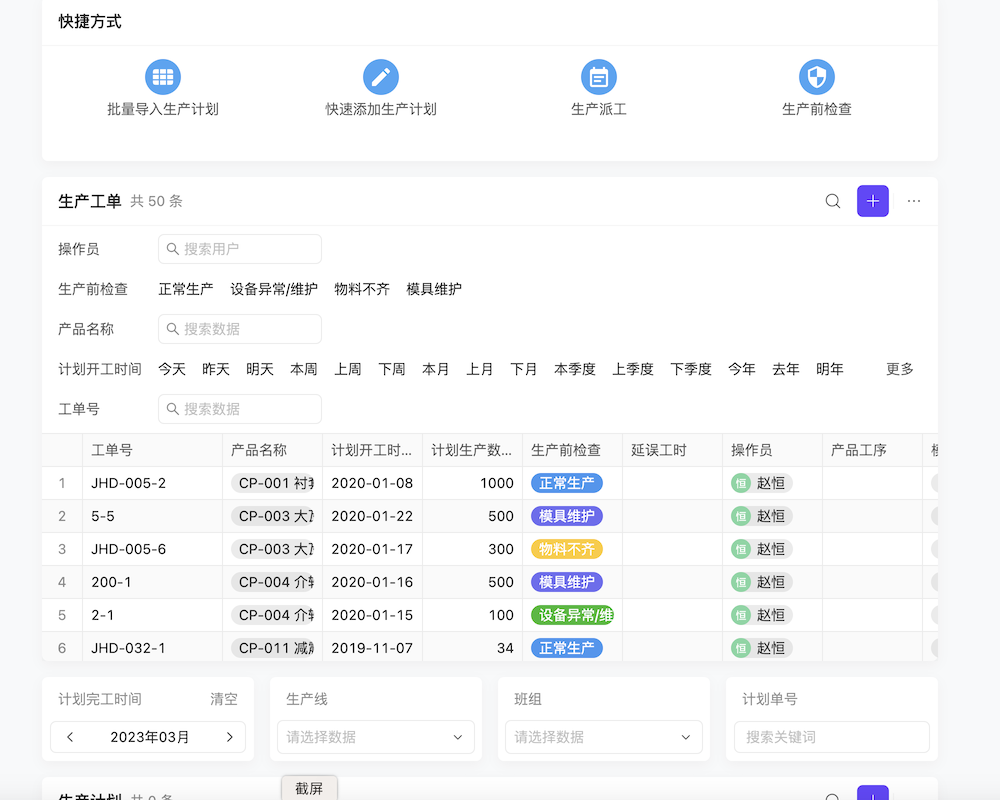

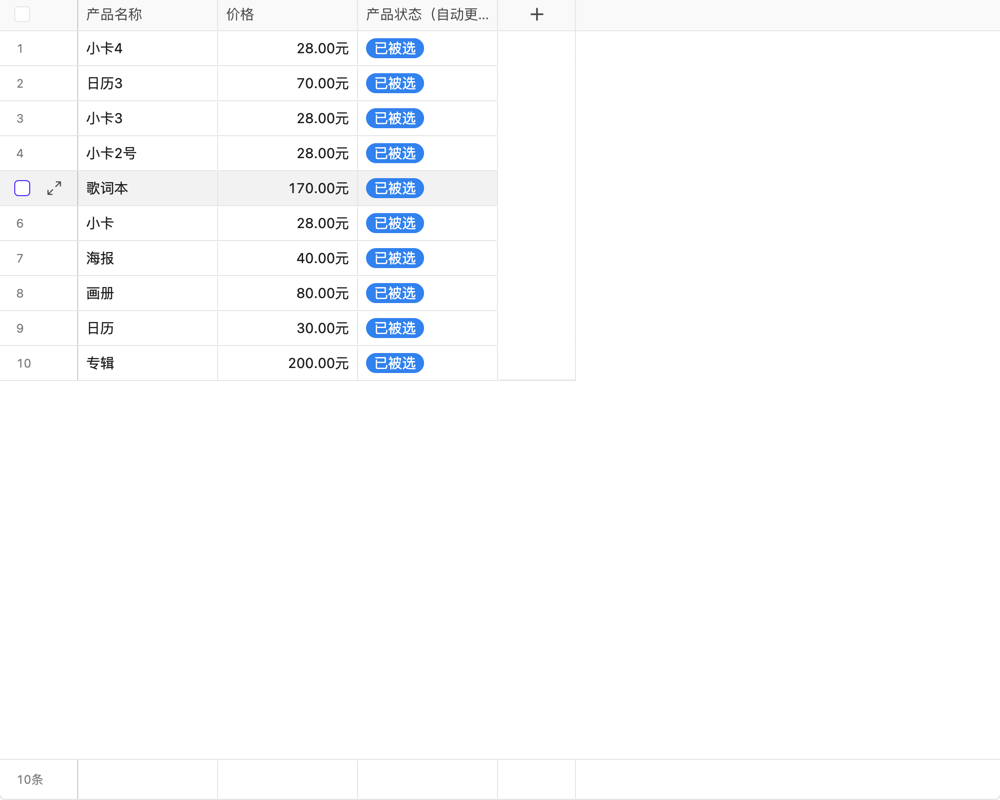

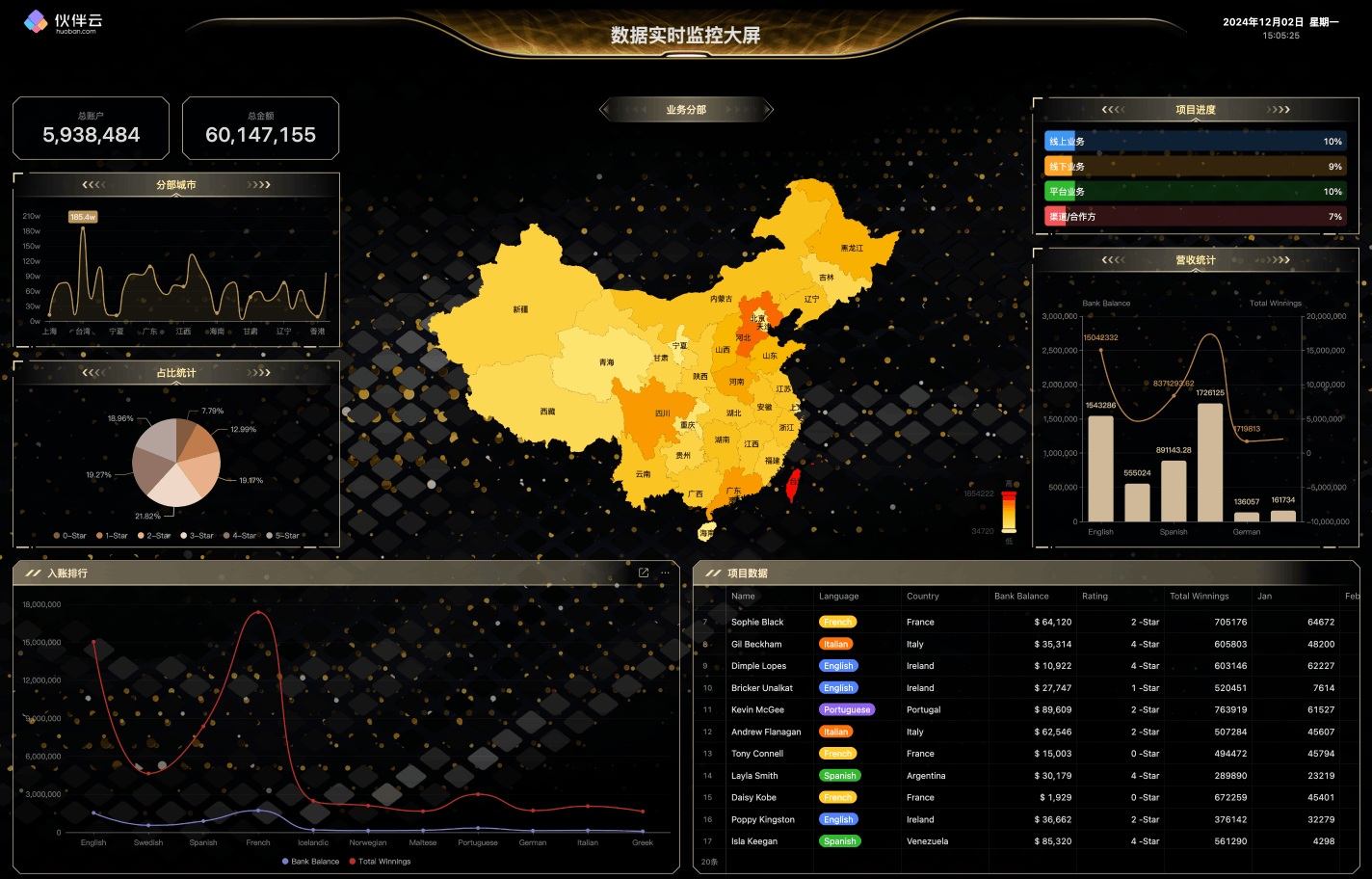

用零代码轻松搭建,在⼀个平台上管理所有业务

超多模板 开箱即用

能陪你创业,也能陪你上市

300万用户都在使用伙伴云,他们在竞争中脱颖⽽出

成为每个组织数字化历程中最值得信赖的伙伴

服务千行百业,值得您信赖